Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique à l’échelle de l’Union européenne et s’inscrit au cœur de sa politique de conservation de la nature. C’est un réseau d’espaces naturels identifiés pour la rareté ou la sensibilité des espèces faunistiques et floristiques, ainsi que leurs habitats.

L’objectif du réseau Natura 2000 est de préserver les espèces protégées et conserver des milieux, tout en tenant compte des aspects économiques, sociaux et culturels, ainsi que des particularités régionales. La politique Natura 2000 s’appuie sur l’application de deux directives adoptées par l’Union Européenne pour donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des espèces et des milieux naturels d’intérêt communautaire, à forts enjeux.

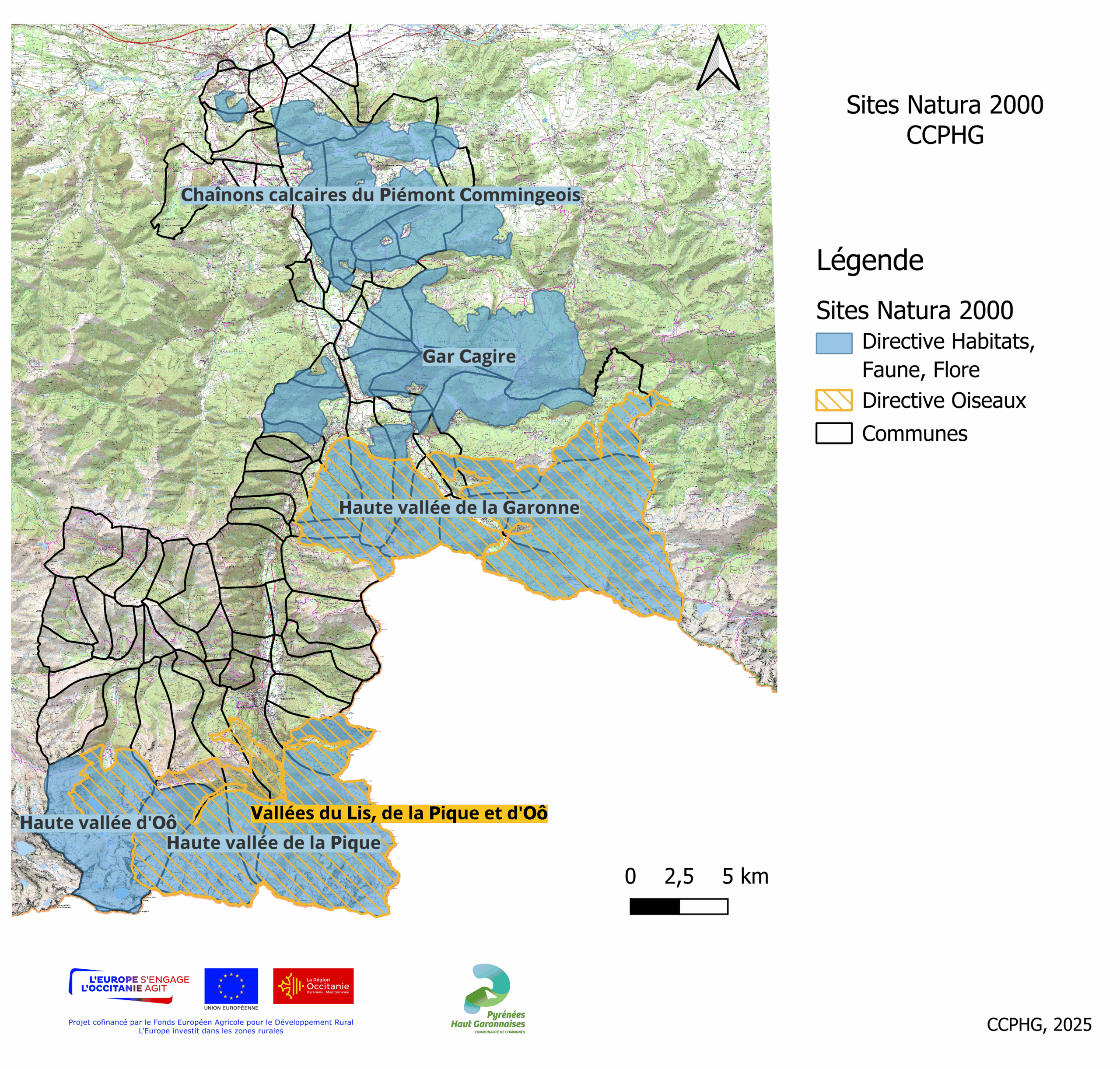

Sur le territoire de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaise, les deux types de sites Natura 2000 sont présents.

Le site « Chaînons calcaires du piémont commingeois », issu de la directive habitat, est situé au sud du département, dans le secteur historique du Comminges. Il couvre une superficie de 6 198 ha.

Il est caractérisé par un ensemble de basses et moyennes collines renfermant des lacs d’origines glacières, avec une altitude de 440 m à 1 041 m (Plamajou, près du refuge Saint Martin). Son climat est le résultat d’une ligne montagneuse avec une influence atlantique entrainant des précipitations estivales, de belles journées ensoleillées en hiver et du brouillard s’arrêtant au pied des collines.

C’est un site majoritairement forestier, marqué par des faciès xérothermiques calcaires, des pelouses et boisements d’affinité méditerranéenne puis montagnarde, et une diversité de feuillus mixtes. Les fonds de vallées sont de type bocage avec des prairies permanentes et un linéaire de haies et de boisements. Enfin de nombreux gouffres, grottes et falaises calcaires offrent un habitat remarquable pour une flore et une faune rare. Cette végétation ainsi que sa richesse faunistique côtoient diverses activités humaines. Nous retrouvons sur le site une activité agricole avec l’élevage d’herbivore, une activité sylvicole, du tourisme et des activités de loisirs (VTT, randonnée pédestre, équitation, escalade etc.)

Le site Natura 2000 est concerné par des inventaires Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistiques et Floristique, ainsi que des sites classés et inscrits.

Les enjeux du site sont nombreux : il est exposé à la régression agricole ou aux modifications des pratiques durables. Il est sensible aux feux, aux risques d’assèchement et de pollution des ruisseaux. Le morcellement du foncier complique sa gestion. Le développement des loisirs de plein air peut également avoir un impact sur la faune et la flore d’intérêt communautaire.

L’écrevisse à pattes blanches, Austropotamobius pallipes, est brun-vert sur le dos et blanche sur le ventre, avec plusieurs petites épines latérales. C’est une espèce aquatique d’eau douce présent dans les cours d’eau, les lacs, les étangs.

Elle est associée à l’habitat d’intérêt communautaire : 3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion. La gestion de cet habitat, sensible à l’altération de la qualité physique des cours d’eaux, est en lien direct avec celle du bassin versant.

L’écrevisse à pattes blanches est une espèce protégée, classé « Vulnérable » en France (INPN). Elle est bioindicatrice de la bonne qualité des cours d’eau. Ses principales menaces viennent de la perturbation de la qualité du milieu aquatique. Elle a besoin de berges en bon état et d’un faible degré d’anthropisation (ouvrages entrainant l’élévation des températures et un déficit en oxygène). L’introduction d’espèces exogènes entrainent une compétition dans les cours d’eau défavorable à l’écrevisse à pattes blanches, comme les écrivisses américaines qui sont porteuses asymptomatiques d’une maladie mortelle pour notre espèce.

Sur notre territoire, elle est présente sur les sites Natura 2000 Chainons calcaires du piémont commingeois et Gar Cagire.

La rhinolophe euryale, Rhinolophus euryale, est reconnaissable par son nez formé d’un repli de peau en forme de fer à cheval, par sa tache brune autour des yeux et ses oreilles à l’intérieur rosé. Cette espèce est présente dans les paysages karstiques riches en grottes et proches de l’eau. L’hiver elle se reproduit quasi uniquement dans des grottes et cavités.

Elle est associée aux habitats d’intérêts communautaires :

C’est une espèce protégée et menacé, elle est classée « Vulnérable » à l’échelle de l’Europe (INPN). Ses principales menaces viennent de la modification des paysages, la destruction des lisières boisé, l’arrachange des haies et ripisylves, ainsi que l’utilisation de pesticides. Également, la mise en sécurité de cavités ou grottes par obstruction ou comblement diminuent le nombre de gites pour cette espèce. Elle est très sensible au dérangement par la fréquentation des cavités (tourisme, spéléologie). Les cavités occupées sont suivies par le Conservatoire d’Espaces Naturels afin de s’assurer du maintien des populations.

Sur notre territoire, elle est présente sur les sites Natura 2000 Chaînons calcaires du piémont commingeois, Gar Cagire et Haute vallée de la Garonne.

Le cuivré des marais, Lycaena dispar, reconnaissable par ses ailes rouges dorées bordées de noir et ses petites ailes gris pâle bleuté. C’est une espèce de papillon de jour présente dans les prairies humides et marécageuses du piémont haut garonnais, en particulier les prairies à rumex.

Elle est associée aux habitats d’intérêts communautaire :

C’est une espèce protégée à l’échelle de l’Europe (INPN). Ses principales menaces viennent de l’atteinte des zones humides par le drainage à des fins agricoles ou d’urbanisme. Également, la colonisation d’espèces de plantes exotiques envahissantes entraine une diminution de sa plante hôte. L’espèce est aussi sensible à la fauche des bords de routes, au traitement phytocides ou insecticides, au pâturage intensif et au changement de pratiques agricoles.

Sur notre territoire, elle est présente sur le site Natura 2000 Chainons calcaires du piémont commingeois.

Le site Natura 2000 « Zones rupestres xérothermiques des bassins de Marignac Saint Béat, Pic du Gar et Montagne de Rié », issu de la directive habitat, est situé dans le Comminges, sur le canton de Luchon. Il couvre une surface de 7 680 ha.

Il est en zone de montagne, constitué d’un relief important avec le Pouy de Hourmigué (1685m), la montagne de Rié (1130m) et les pics du Gar (1785m), de l’Escalette (1856m) et de Cagire (1912m). Son climat est de type montagnard avec des influences océaniques.

La diversité des roches, des pentes, des reliefs, des altitudes apporte une grande richesse naturelle faunistique et floristique. La végétation passe de chênes verts et genévrières thurifères, à des pelouses et rochers du subalpin.

Le site Natura 2000 contient des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Il comprend également une Réserve Biologique Dirigé abritant la principale station de Genévrier thurifère.

Les activités majoritaires sont la sylviculture, l’agriculture avec l’élevage bovin et ovin, ainsi que des activités de loisirs (chasse, pêche, randonnée pédestre, escalade etc.)

Le site fait aussi face à divers enjeux tel que le fort taux de desserte forestière, la régression locale du pastoralisme, la pratique de l’escalade en hausse ainsi que l’augmentation forte de la fréquentation humaine.

Le Desman des Pyrénées, Galemys pyrenaicus, reconnaissable par sa longue trompe, est un mammifère semi-aquatique présent dans les zones humides et les milieux aquatiques.

Il est associé aux habitats d’intérêt communautaire :

C’est une espèce protégée, rare en France et classé « Vulnérable » (INPN). Il est un excellent indicateur de la qualité et la quantité d’eau. Il est fortement exposé au changement climatique (disparition des proies), mais également de la détérioration de la qualité des cours d’eau et aux activités humaines (pollutions, modifications physiques du milieu avec les barrages, destruction de berges, le canyoning etc.). Le Desman subit aussi la prédation, notamment des chats domestiques. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre de cette espèce, très rare et de discrète. Le Conservatoire d’Espaces Naturels assure son suivi dans le cadre du Plan National d’Action.

Sur notre territoire, elle est présente sur les sites Natura 2000 Gar Cagire et Vallées du Lis, de la Pique et d’Oô.

La Rosalie des Alpes, Rosalia alpina, reconnaissable par sa couleur bleue centrée et ses longues antennes. C’est un coléoptère présent dans les boisements d’anciens frênes, notamment les secteurs à frênes têtard dépérissant. Elle se trouve dans les vieux arbres, sénescents ou morts, ou fraichement abattu, d’essences variées.

Elle est associée aux habitats d’intérêts communautaires :

C’est une espèce protégée, classé « Vulnérable » à l’échelle mondiale (INPN). Ses principales menaces viennent de la destruction ou l’élimination des arbres morts ou sénescents, ainsi que la rotation de coupe trop raide, la fragmentation des boisements et l’utilisation d’insecticides. Le prélèvement des individus par des collectionneurs est aussi une menace pour l’espèce.

Sur notre territoire, elle est présente sur les sites Natura 2000 Chainons calcaire du piémont commingeois, Gar Cagire et Vallées du Lis, de la Pique et d’Oô.

Le Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum, est reconnaissable par sa grande taille, son dos gris-brun et son ventre blanc jaunâtre. Il est présent dans les bâtiments abandonnés ou non, les greniers, les toits d’église, les combles, les galeries et les caves chaudes.

L’espèce est associée aux habitats :

C’est une espèce protégée (INPN). Ses principales menaces viennent du dérangement, de l’intoxication de sa chaine alimentaire par les pesticides, de l’endiguement et la canalisation des cours d’eau, ainsi que le développement de l’éclairage. L’espèce est également sensible à la modification drastique des paysages par l’agriculture intensive, le démantèlement de la structure paysagère et la banalisation du paysage via l’arrachement des talus et des haies, la disparition des pâtures bocagères et le déboisement des berges. La mise en sécurité d’anciennes mines et la pose de grillages « antipigeons » dans les clochers diminuent le nombre de gites possibles pour cette espèce.

Sur notre territoire, elle est présente sur les sites Natura 2000 Chainons calcaires du piémont commingeois et Gar Cagire.

Le site Natura 2000 « Haute vallée de la Garonne », issu de la directive habitat et oiseaux, est situé à l’extrême sud-est du département de la Haute Garonne. Il couvre une superficie totale de 11 134ha.

Ce site inclue les massifs montagneux situé en limite frontalière, de part et d’autre de la vallée de la Garonne. Il est très accidenté, caractéristique de la partie centrale de la chaîne pyrénéenne, avec une succession de longues lignes de crêtes et de vallons profonds. Son altitude s’étend de 515 m à 2 629 m, avec le Pic de Crabère comme point culminant. Le climat est montagnard avec des influences océaniques.

Nous retrouvons sur le site divers étages bioclimatiques comportant une richesse floristique et faunistique et notamment une avifaune bien représentée. En effet, les hétraies sont très appréciées du Grand Tétras, du Pic noir et de la Chouette de Tengmalm. L’étage subalpin avec ses landes, pelouses et son pâturage extensif, est régulièrement parcouru par les rapaces tel que l’Aigle royal, le Gypaète barbu, le Vautour fauve etc. Également, la mosaïque d’habitat présente à l’étage alpin correspond à un habitat idéal pour les Craves à bec rouge ou le lagopède alpin.

Le site présente une Réserve Biologique forestière Dirigé. Il comprend également par des inventaires Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique, ainsi que des sites classés et inscrits.

Tout ce patrimoine est exposé à des enjeux. Le site est en proie à la régression pastorale et l’abandon des prairies de fauche. Le développement touristique, s’il ne respecte pas les équilibres écologiques, pourrait constituer une menace.

Le Gypaète barbu, Gypaetus barbatus, reconnaissable par sa couleur rouille orangé du plumage ventral et sa sorte de barbiche avec les plumes noires encadrent son bac. C’est un rapace présent dans les habitats au relief abrupt avec des milieux ouverts, des zones rupestres et des pierriers. Il affectionne les massifs calcaires offrant de nombreuses cavités et grottes.

Il est associé aux habitats d’intérêt communautaire :

C’est une espèce protégée, classé « En danger » en France (INPN). Il contribue à l’élimination des carcasses en montagne assurant donc une fonction sanitaire dans la nature. Ses principales menaces viennent du poison, des collisions avec des lignes ou des câbles aériens et de l’écobuage. L’espèce est aussi sensible aux perturbations au niveaux du nid, aux activités trop bruyantes, au survol d’engins volants, à la circulation des véhicules trop proches, ainsi que certaines activités de loisirs (ski, escalade, via ferrata, vol, libre etc.). Il est suivi dans le cadre des Zones à Sensibilité Majeures par la LPO.

Sur notre territoire, il est présent sur les sites Natura 2000 Vallées du Lis, de la Pique et d’Oô et Haute Vallée de la Garonne.

Le Vautour percnoptère, Neophron percnopterus, est reconnaissable par sa petite taille de vautour, ses couleurs noires et blanches et sa face jaune. C’est un rapace présent dans les habitats rocheux et dénudés, avec des cavités sur les falaises abruptes.

C’est une espèce protégée, classe « En danger » en France (INPN). Il contribue à l’équilibre du milieu naturel en consommant des charognes. Ses principales menaces viennent de la prédation sur les jeunes, la diminution des territoires de chasse en raison de la déprise agricole et de la fermeture des milieux, la collision avec les lignes électriques ainsi que l’empoisonnement et les tirs. Il est également sensible au dérangement pendant la période de reproduction et d’élevage des jeunes. Il est suivi dans le cadre des Zones à Sensibilité Majeures par la LPO.

Sur notre territoire, elle est présente sur les sites Natura 2000 Vallées du Lis, de la Pique et d’Oô et Haute Vallée de la Garonne.

L’Aigle royal, Aquila chrysaetos, reconnaissable par sa taille supérieure à celle d’une buse et son plumage brun foncé teinté d’or sur la tête et la nuque. C’est un rapace présent dans milieux montagnard, de falaises et de zones ouvertes.

Il est associé aux habitats d’intérêts communautaires :

C’est une espèce, protégée, rare et classé « Vulnérable » en France (INPN). Il permet une régulation des populations de ses proies, avec une sélection sur des proies affaiblies ou malade favorisant la survie de ceux en meilleure santé. De même, il limite la propagation des maladies. Ses principales menaces viennent de la diminution des territoires de chasse en raison de la déprise agricole et la fermeture des milieux qui entrainent aussi la diminution des ressources alimentaires de l’espèce. L’aigle royal est également sensible aux collisions avec des infrastructures, à l’empoisonnement et au tir, ainsi qu’au dérangement pendant la période de reproduction et d’élevage des jeunes avec les engins motorisés ou non, les infrastructures et d’exploitation et certaines activités sportives et touristiques.

Sur notre territoire, elle est présente sur les sites Natura 2000 Vallées du Lis, de la Pique et d’Oô et Haute Vallée de la Garonne.

Le site « Vallée du Lis, de la Pique et d’Oô » est situé dans la partie centrale des Pyrénées, frontalier de l’Espagne. Il est composé de 3 sites Natura 2000, dont 2 issus de la directive habitat, et 1 issu de la directives oiseaux. Ils recouvrent respectivement 8 251 ha pour le site « Haute vallée de la Pique », 3 407 ha pour le site « Haute vallée d’Oô » et 10 490 ha pour le site « Vallées du Lis, de la Pique et d’Oô ».

L’altitude des sites est comprise entre 650 m et 3 222m au sommet du Pic de Perdiguère sur le site de la Haute Vallée d’Oô. Ces sites sont sous un climat montagnard.

Ils sont caractérisés par de hautes vallées glaciaires divisées en quatre vallons principaux, des plateaux et une chaîne de sommets dépassant les 3 000 m d’altitude.

La végétation est étagée de l’étage collinéen à alpin. Les fonds de vallée sont principalement composés de prairies régulièrement fertilisées et entretenues par la fauche ou la pâture. Le paysage est maillé d’alignement d’arbres et de haies. Les zones intermédiaires sont occupées par la forêt. On retrouve encore des zones de pacage intermédiaire (montée et descente de l’estive). Les zones d’estives ont une grande richesse d’habitat avec des zones humides importantes et des pelouses caractéristiques de l’étage subalpin et alpin. Les landes arbustives sont aussi bien représentées. A cette image de diversité des milieux natures, la diversité faunistique est tout aussi importante.

Ces sites Natura 2000 comprennent des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique mais également des sites classés et inscrits, ainsi qu’une Réserve Biologique Domaniale dirigé.

Les sites font face à divers enjeux. La surfréquentation de certains lieux peut avoir un risque sur la faune et la flore d’intérêt communale. De même que le développement des activités touristiques et la randonnée hors sentier. De plus la présence de refuges de montagne peut entrainer des risques de rejets d’eaux usés ou de déchets.

Le Damier de la Succise, Euphydryas aurinia, reconnaissable par ses ailes orange et jaunes pâles, bordées de noir et avec une ligne de point noir sur les ailes postérieures. C’est un papillon présent dans les différents types de milieux ouverts à proximité d’une bordure plus ou moins boisée. Sa plante hôte est la Succise des prés, Succisa pratensis.

Il est associé aux habitats d’intérêts communautaires :

C’est une espèce protégée en France (INPN). Ses principales menaces viennent de la disparition des habitats favorables et des structures paysagères associées.

Sur notre territoire, elle est présente sur les sites Natura 2000 Chaînons calcaires du piémont commingeois, Gar Cagire et Vallées du Lis, de la Pique et d’Oô.

Le Grand Tetras, Tetrao urogallus, reconnaissable par son pelage noir avec des reflets métalliques bleu-violet ou verts sur son plastron et son excroissance rouge vif au-dessus des yeux. C’est un galliforme présent dans les forêts de feuillues, de conifères ou mixtes et les landes supra forestières au-dessus de 1000m d’altitude.

Il est associé aux habitats d’intérêts communautaires :

C’est une espèce protégée, classé « Vulnérable » en France (INPN). Le Grand Tétras est une espèce dite « parapluie », cela signifie que son habitat préféré est également idéal pour une multitude d’autres espèces. Les mesures de conservation de l’espèce et de son habitat bénéficient alors à de nombreuses autres espèces animales ou végétales. Ses principales menaces viennent de la prédation des pontes et des jeunes par la martre, le renard et les sangliers principalement. L’espèce est aussi sensible au dérangement près des sites d’élevage et des places de chants, à la divagation de chiens, au braconnage et au tourisme hivernal et les infrastructures (collision avec câbles, lignes, clôtures et grillages). La surpopulation d’ongulés abroutissant la strate herbacée, la fermeture des milieux, la dégradation ou destruction de la strate basse indispensable aux nichées, la fragmentation des habitats et l’évolution climatique sont aussi des menaces pour l’espèce.

Sur notre territoire, elle est présente sur le site Natura 2000 Haute vallée de la Garonne et Vallées du Lis, de la Pique et d’Oô.

La Chouette de Tengmalm, Aegolius funereus, reconnaissable par sa petite taille, sa large tête ronde, sa face blanche et des iris jaune vif. C’est une chouette nocturne présent dans les forêts de conifères ou de feuillus, dans les zones montagneuses. Elle est inféodée aux vieux peuplements possédant des cavités favorables à la nidification.

C’est une espèce protégée (INPN). Ses principales menaces viennent du rajeunissement des peuplements forestiers, de la coupe des arbres morts et à cavités, du diamètre d’exploitabilités des arbres et de la prédation par la martre.

Sur notre territoire, elle est présente sur les sites Natura 2000 Haute Vallée de la Garonne et Vallées du Lis, de la Pique et d’Oô.